Suche nach der verborgenen Ästhetik von Maschinen statt künstlerische Selbstverwirklichung

Susanne Päch im Gespräch mit Anika Meier anlässlich der Transformation eines historischen Basic-Codes für die Blockchain, den Franke 1982 für seinen apple II entwickelt hat. Susanne Päch gibt einige Einblicke in das Leben, aber auch Denken des Brückenbauers zwischen Kunst und Wissenschaft, der ein Leben lang davon überzeugt war, dass der Kunst eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zukommt.

Anika Meier: Susanne, Du hast 40 Jahre Deines Lebens mit Herbert verbracht. Wie habt ihr euch kennengelernt?

Susanne Päch: Wir haben uns 1979 auf dem damals sehr geschätzten Goldmann-Sommerfest kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Wahrscheinlich nicht.

Mehrere hundert Leute, darunter viele Autoren, Journalisten und Freunden des Hauses, trafen sich dort. Ich war noch Studentin, damals schrieb ich an meiner Promotion. Mein Professor für Astronomie-Geschichte hat mich zu diesem Fest mitgenommen. Er hatte für Goldmann und Heyne als gelernter Astronom damals einige historische Romane und Geschichten von Wissenschaftlern aus dem Russischen übersetzt, z. B. den Roman Außerhalb der Erde des Raketen-Pioniers Konstantin Ziolkowski. Wir setzten uns an einen Tisch, an dem Herbert saß. Aber auch andere bekannte Figuren der Szene: darunter der damalige Herausgeber der Heyne-Reihe, Wolfgang Jeschke, sowie der BR-Hörspielchef Dieter Hasselblatt, alles jedenfalls gute Bekannte von Herbert. Aber Herbert hat sich damals an diesem Tisch dann nur noch für mich interessiert … und das galt gegenseitig.

AM: Heute wird Herbert ein Pionier genannt. Er ist einer der wichtigsten Wegbereiter in der Geschichte der digitalen Kunst neben Vera Molnar, Frieder Nake und Manfred Mohr. Was schätzt Du als Herberts wichtigste Leistung ein?

SP: Herbert suchte ganz bewusst keine Selbstverwirklichung als Künstler. Er war auf der Suche nach dem kreativen Potenzial von Technologien. Er hat die Kunst von der anderen Seite her betrachtet: von der Seite der Wissenschaft.

Genau das hat aus meiner Sicht selbst in jenen Kunstkreisen, die sich mit Medien oder Computer befassen, lange Zeit zu viel Unverständnis darüber geführt, wo die Bedeutung seiner Werke lag. Er wurde als Wissenschaftler gesehen, nicht aber so sehr als Künstler. Richtig ist, dass er darauf hörte, was ihm die Technologien und Maschinen sagten. Aber ist es nicht auch Kunst, wenn man diese Erkenntnisse dann mit der eigenen Kreativität symbiotisch kombiniert? Insofern gibt es vordergründig auch keine eindeutig erkennbare künstlerische Handschrift von HWF, das war überhaupt nicht das Ziel seiner Arbeiten. Es ging ihm immer um Kunst 2.0: Der Künstler hat nicht mehr allein das Sagen, innovative Methoden und ganz unterschiedliche Maschinen wirken aktiv mit.

AM: Wie waren die Reaktionen damals auf Herberts Werke, die er mit Technologie geschaffen hat?

SP: Ich sage immer noch gern: Das Beste, was Herbert passieren konnte, war, desinteressierte Nichtbeachtung zu bekommen, denn wenn es aus der Kunstszene öffentliche Kenntnis gab, dann waren das meist „Prügel“. Herbert hat gelegentlich die Geschichte erzählt, wie ihm sein Mentor, der Kunsthistoriker Franz Roh, an der Kunsthochschule in Ulm in den fünfziger Jahren ermöglichte, einen Vortrag am berühmten Institut von Ottl Aicher zu halten. Das Ziel war eine Anstellung. Das ging allerdings komplett schief.

Das gesamte Auditorium mit allen Professoren wohnte der Veranstaltung bei, keiner traute sich jedoch am Ende der Veranstaltung etwas zu sagen. Alle warteten auf den großen Meister. Nach langen Sekunden des Schweigens, die Herbert wohl wie eine Ewigkeit vorgekommen sein müssen, erhob sich Aicher und sagte etwas wie: „Herr Doktor, das, was Sie da machen mit Elektronen, das ist sicher interessant, aber es ist keine Kunst. Kunst braucht etwas zum Anfassen.“ Herbert hat immer – Aicher etwas übertrieben imitierend – wild mit den Händen in der Luft herumgefuchtelt, wenn er bei der Geschichte zu Aichers Aussage „Kunst braucht etwas zum Anfassen“ kam. Aicher hatte damit auch gestisch andeuten wollen, dass Elektronen einfach nicht greifbar und deshalb nicht künstlerisch begreifbar sind. Damit war das Urteil gefällt.

Am Rande möchte ich noch erwähnen zum Thema Reaktionen: Immerhin habe ich jetzt beim schrittweisen Aufarbeiten des umfangreichen Archivs einige ganz wenige alte Zeitungsausschnitte gefunden, darunter eine Rezension von Herberts damals weitgehend unbeachtetem Buch Kunst und Konstruktion aus dem Jahr 1957. Sie erschien in Die Welt und ich finde sie wirklich bemerkenswert. Der offenbar kunstgeschichtlich bewanderte und sprachlich sehr elaborierte Autor fühlt sich zwar merklich überrascht, vielleicht auch etwas irritiert, dass da jemand Kunst mit Maschinen machen will, doch gibt er zuletzt doch eine ganz erstaunliche Bilanz in seinem Schlusssatz: „Frankes Kunst und Konstruktion ist eine bemerkenswerte Konfrontation der abstrakten Kunst mit exaktem mathematischem Denken und mit Entdeckungen der Linse.“ Er meinte natürlich den Fotoapparat.

AM: Im Jahr 1957 ist, wie Du sagst, Herberts Buch „Kunst und Konstruktion“ erschienen. Aktuell arbeitest Du an der Publikation der englischen Übersetzung. Der Künstler und Blockchain-Pionier Kevin Abosch schreibt das Vorwort. Als ich das Buch 2022 wieder gelesen habe, nachdem ich Herbert und Dich im Frühjahr besucht habe, dachte ich, das Buch könnte auch aus dem Jahr 2022 sein. Was hat sich seit 1957 verändert?

SP: Die abstrakte Kunst hat sich seit dieser Zeit weiterentwickelt, die maschinelle Kunst natürlich ebenso. Manches von dem, was damals neu war, ist längst Konvention. Denn faktisch ist die digitale Welt mit ihren Maschinen das Herzstück unserer Zivilisation geworden. Dass man also mit Elektronen auch Kunst machen kann, findet inzwischen keiner mehr diskussionswürdig. Die Debatte hat sich nun auf die nächste Generation verlagert, dorthin, wo die Blockchain als neue technologische Entwicklung entstanden ist. Die Öffentlichkeit versteht die Technologie mit ihren Kryptowährungen heute nicht – und so werden auch die Künstler, die sie nutzen, kritisch beurteilt. Die Innovatoren in der Kunst haben stets ein schlechtes Standing in ihrer Zeit.

AM: Herbert und Du haben schon vor einigen Jahren angefangen, sich für Blockchain und NFTs zu interessieren. Ihr habt darüber nachgedacht, welche Projekte veröffentlicht werden können. Ihr habt euch zuerst für „Math Art” entschieden. Was hat euch an der Blockchain und NFTs interessiert?

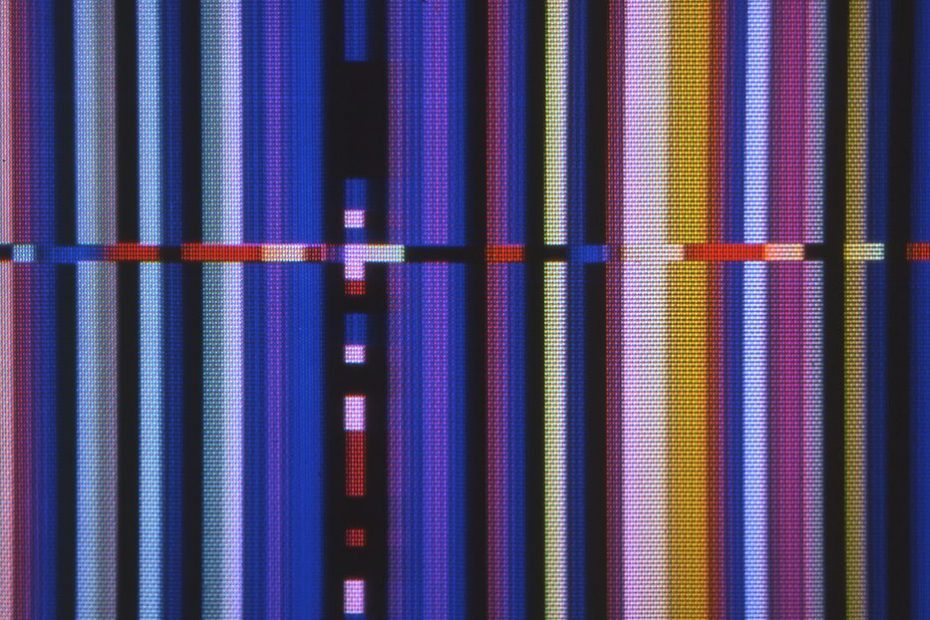

SP: Naja, zuerst einmal natürlich die Technologie. Denn Herbert hat sein Leben lang nach innovativen Methoden und Maschinen gesucht, deren verborgenes ästhetisches Potenzial er experimentell ausloten wollte, also das, was in den Alltag der Menschen diffundiert – und für Vieles von der Medizin über die Forschung bis für den Büroeinsatz, aber keinesfalls für den Einsatz in der Kunst gedacht war. Die Blockchain war ja auch so etwas. Es gibt ein Zitat, das ich auch auf der Webseite der Stiftung veröffentlicht habe. Ich hatte Herbert vor etlichen Jahren gebeten, so etwas als Zusammenfassung seines Lebens für die biografische Seite zu schreiben. Sie sagt eigentlich alles: „Ich begann in den fünfziger Jahren mit programmierter und maschineller bildender Kunst und bin von analogen zu digitalen Rechnern gekommen, von mechanischen Plottern zu hochauflösenden Bildschirmen, von schwarzweiss zu umfangreichen Farbpaletten, von zwei zu drei Dimensionen und zudem von statischen Bildern zu Animation und Interaktivität – weil der Fortschritt der Technologie es mir ermöglichte, solche Methoden zu nutzen.“

AM: Der Release von „Math Art“ war ein großer Erfolg. Du warst damals dabei, wie bei allen Werken, die seit den 1980er Jahren entstanden sind. Herbert ist jeden zweiten Samstag in das Institut für Nachrichtentechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen gegangen, um dort den Rechner zu nutzen. Was hat ihn motiviert, fünfzehn Jahre an dem Projekt zu arbeiten?

SP: Alles fing damit an, dass Herbert zum damaligen Institutsleiter, Dr. Triendl, Kontakt bekam, der durchaus eine künstlerische Ader besaß und mit Herbert zusammen die ersten Fourier-Transformationen visuell umsetzte. Fourier-Transformationen sind für die Satellitenbild-Auswertung – und das war ein wichtiger Bereich des Instituts – ein bedeutendes mathematisches Hilfsmittel zur Bildoptimierung. Herbert war Feuer und Flamme und wollte mehr machen. Das große Engagement von Herbert ging Triendl dann aber doch zu weit. So viel Zeit wollte er nicht in künstlerische Aktivitäten stecken. Er stellte den Kontakt zu einem seiner Mitarbeiter her: Horst Helbig. Herbert und Horst waren ein wunderbares Team, das sich intensiv in die Evaluation der ästhetischen Dimension mathematischer Landschaften hineinarbeitete. Sie haben immer neue Bereiche der Mathematik aufgetan, die Herbert vorher am eigenen PC ausprobiert hatte. Dann haben sie das im Institut auf den großen Rechner und in die Software übertragen. Für Horst war diese Freizeitaktivität übrigens nicht nur Vergnügen, er konnte als Output etliche Routinen für das Bildauswertungsprogramm der DLR übernehmen. Für Herbert ein Beweis, dass Wissenschaft und Kunst keine Gegensätze, sondern vielmehr zwei Seiten von dem sind, was wir Wirklichkeit nennen.

AM: Parallel zu den Aktivitäten im DLR war Herbert nicht mehr darauf angewiesen, Zugang zu Rechnern zu bekommen. Ihr hattet einen Apple II zu Hause. Er fing selbst an zu Coden. „Zentrum“ ist zu dieser Zeit entstanden. Du warst für Herbert eine wichtige Ansprechpartnerin bei der Entstehung. Kannst Du uns erzählen, was ihn damals bewegt hat und was ihr besprochen habt?

SP: Herbert hatte ja 1979 das Programm Mondrian als Flußdiagramm für Texas Instruments entwickelt, einen der ersten Home Computer. Der TI-Chef für die D-A-CH-Staaten, Dr. Helmut Falser, der Herbert dafür angeheuert hatte, wechselte kurz danach als Europa-Chef D-A-CH zu Apple. So haben wir über ihn schon 1980 einen der ersten kommerziellen Apple erwerben können. Vom Beginn an seiner eigenen Programmierarbeiten waren Herbert drei Aspekte wichtig, die schon in seinem Buch Kunst und Konstruktion als Zukunftsperspektive für die Kunst angelegt sind.

Erstens: die Abkehr vom Bild an der Wand hin zum dynamischen Prozess auf einem Bildschirm.

Zweitens: die Möglichkeit, Bewegtbilder und Musik über eine Midi-Schnittstelle zu koppeln.

Drittens: Interaktive Programme, mit denen der Adressat die Kunst nicht nur passiv erleben, sondern mitgestalten kann.

AM: Herberts Wunsch war es, dass seine Programme veröffentlicht werden. Ihr habt gemeinsam angefangen, daran zu arbeiten. Warum ist ihm die Veröffentlichung der Programme solch ein großes Anliegen gewesen?

SP: Das hängt direkt mit Herberts Gedanken über die gesellschaftliche Aufgabe des Künstlers zusammen. In einem Manuskript aus dem Jahr 1978, das im Archiv Herbert W. Franke im ZKM jetzt digitalisiert vorliegt, heißt es: „Das Unsichtbare sichtbar machen, das Unvorstellbare auszudrücken, das Unbekannte erkennen… an dieser Stelle verschmilzt die Naturwissenschaft mit der Philosophie und mit der Kunst.“

Herbert war überzeugt, dass damit die Kunst neben aller Freude und dem Vergnügen, die sie bereitet, einen Beitrag zum Verständnis unserer Welt leisten kann. Sie bietet stets einen unbewussten Lernprozess bei dem, der Kunst in welcher Form auch imemr genießt. Dieser Lernprozess hilft, unsere Wahrnehmung zu schärfen, Strukturen besser zu erkennen – und damit auch das Modell der Wirklichkeit, in der wir leben, tiefer zu verstehen. Insofern hatte Herbert überhaupt keine Probleme damit, wenn jemand seine Werke adaptierte, interaktiv veränderte und damit etwas anderes daraus machte. Die wichtigste Aufgabe und der gesellschaftliche Wert der Kunst ist es für ihn immer gewesen, im öffentlichen Raum stattzufinden und so Veränderungen zu bewirken.

AM: Mit den Erlösen vom Verkauf der „Math Art“ FTs konntest Du die art meets science – Stiftung Herbert W. Franke gründen. Das hatten Herbert und Du gemeinsam vor, jetzt realisierst Du eure gemeinsamen Pläne in seinem Sinne. Du führst fort, wofür er auch geschätzt wird in der Community und was euer gemeinsamer Motor war. Herbert ging es immer um mehr als sich selbst, er war Kurator und Autor, er hat Ausstellungen kuratiert und Bücher über Computerkunst geschrieben. Er war hervorragend vernetzt und hat andere Künstler unterstützt. Ihr seid gemeinsam viel gereist, zu Konferenzen und Ausstellungen, ihr hattet engen Kontakt zu anderen Künstlern. Wie hast Du die Community damals erlebt?

SP: Also, es war damals eine zahlenmäßig viel kleinere Community als heute, aber vom Grundsatz her nicht so anders. Die Computerkunst wurde in etablierten Kunstkreisen mit ganz wenigen Ausnahmen einfach nicht verstanden. Die Künstler sahen sich deshalb als Underdogs der Kunstszene, deren Werke Käufer im Kunstmarkt überhaupt nicht interessierten. Man war auf solchen Veranstaltungen unter sich, und empfand es einfach als wohltuend, sich mit Gleichgesinnten ohne Rechtfertigungszwang austauschen zu können.

AM: Wie erlebst Du die Community heute?

SP: Die Community heute ist zahlenmäßig wesentlich größer, gleichzeitig ist sie öffentlich deutlich präsenter. Und einige wenige Vertreter haben es sogar geschafft, viel Geld mit ihrer Kunst zu verdienen. Insofern ist die Community doch ein Stück weiter gekommen, aber die, die nichts davon haben, sind inzwischen halt auch deutlich mehr geworden.

AM: Erlöse von Verkäufen von Herberts Kunst gehen in die Stiftung, die Du betreust. Du realisierst damit Projekte. Wenn wir über Pläne reden, sagst Du manchmal: „Das war Herberts Traum.“ Und bist glücklich, dass Du seine Träume heute realisieren kannst. Woran arbeitest Du gerade?

SP: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll … Einmal abgesehen davon, dass die Stiftung mit dem ZKM intensiv an der Werkdatenbank der digitalisierten Manuskripte arbeitet, die nun nach einer Verzögerung die nächsten Tage als Soft Launch in den öffentlichen Probebetrieb gehen wird, habe ich etliche Texte ins Englische übersetzen lassen.

Nicht englisch schreiben zu können, hat Herbert immer als sein großes Manko angesehen. Insofrn war einer seiner Träume, in englisch publiziert zu werdne. Die Texte will ich teilweise auf der inzwischen zweisprachigen Stiftungsseite veröffentlichen, auf der es nun einen Bereich Sachtexte gibt. In der Manuksiprt-Datenbank im Herbert W. Franke Archi des ZKMs natürlich auch. Vielleicht gelingt es mir zudem, nächstes oder übernächstes Jahr ein eBook mit einigen der englischen Texte zu machen.

Die Stiftung wird auf jeden Fall nächstes Jahr damit beginnen, die über dreißig Bände umfassende deutsche Science Fiction-Werkausgabe, die im Print 2024 mit den restlichen 10 Bänden komplettiert wird, auch als eBook zu veröffentlichen. Dafür wird die Stiftung selbst Publisher werden. Wir sind derzeit zudem an einer neuen Übersetzung des Romans „Der Orchideenkäfig“ aus dem Jahr 1961, die vielleicht sogar in einem großen Verlag erscheinen könnte. Neben einer Auswahl weiterer SF-Werke möchte die Stiftung in den nächsten Jahren auch Sachbücher wie die Rationale Ästhetik ins Englische bringen, um sie in dem einen oder anderen Projekt mit der heutigen Forschung, beispielsweise der Neuroästhetik, zusammenzuführen.

Mit dem ZKM baue ich zudem eine Bilddatenbank auf. Mehr als 2000 in diesem Jahr bereits digitalisierte Werke sollen im Frühjahr 2024 veröffentlicht werden, die die ersten zehn Jahre von Herberts Schaffen im Bereich der generativen Fotografie umfassen. Das sind Serien wie die Lichtformen, aber auch seine rund 1000 Oszillogramme mit dem Analogrechner. Weiter wird die Stiftung daran arbeiten, die Sammlung Franke & Friends aufzubauen. Dafür werden wir dann Partner suchen, mit denen wir ein virtuelles Museum errichten können – auch einer dieser Träume von Herbert und mir, die mit der Z-Galaxy 2008 ihren Anfang nahmen.

Last, but not least, wird es Veranstaltungen geben, in denen wir die jeweilige Community aus der Kunst oder aus der Wissenschaft zum Gedankenaustausch real zusammenbringen. Herbert, der mit Künstlern aus aller Welt seit den fünfziger Jahren erst mit Briefen und Telefon, dann per E-Mail kommunizierte, fand es immer besonders schön, die Menschen auch persönlich zu treffen. Es war für ihn nicht nur eine Freude, die Menschen direkt kennen zu lernen – sondern gelegentlich auch eine Erfahrung der neuen Art. Manch große Geister entpuppten sich im persönlichen direkten Kontakt als wesentlich kleiner, manch kleine wurden aber auch wesentlich bedeutender. Die Wirklichkeit hat noch Qualitäten, die die Virtualität heute nicht bieten kann … Herbert war seit den fünfziger Jahren aber fest davon überzeugt, dass das nicht so bleiben wird und sich die Grenzen von Realität und Virtualität in den Köpfen der Menschen gänzlich auflösen werden. Aber ich denke, er war persönlich zufrieden, noch in der Vorzeit zu leben.

AM: Vielen Dank!