Von Kakteen, Mars-Höhlen und Weltmodellen

Die Suche nach neuen Welten unter der Erde

Als Frankes größte wissenschaftliche Leistungen werden seine höhlentheoretischen Arbeiten angesehen, darunter die Erkenntnis der Altersbestimmung von Stalagmiten mit Hilfe der C14-Methode und – darauf aufbauend – seine Forschungen zur Geochronologie, die er vor allem mit Mebus Geyh vom Niedersächsischen Amt für Bodenforschung realisieren konnte. Für diese Arbeiten hat er zahlreiche Expeditionen gemacht, bei denen er mit Forschungsteams teilweise viele Tage unter der Erde lebte, um in bisher unbekannte Tiefen vorstoßen zu können.

Doch Franke auf diese höhlenwissenschaftlichen Arbeiten zu reduzieren, würde nur einen kleinen Teil seiner vielfältigen forschenden Aktivitäten erfassen. An dieser Stelle sollen daher einige weitere Themen vorgestellt werden, mit denen sich Franke als Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Kunst im Lauf seines Lebens befasst hat. Sie dokumentieren Frankes Sicht auf wissenschaftliche Fragestellungen, die stets über den Tellerrand von Disziplinen hinaus schauten.

Kakteen und die verborgene Mathematik der Fibonacci-Zahlen

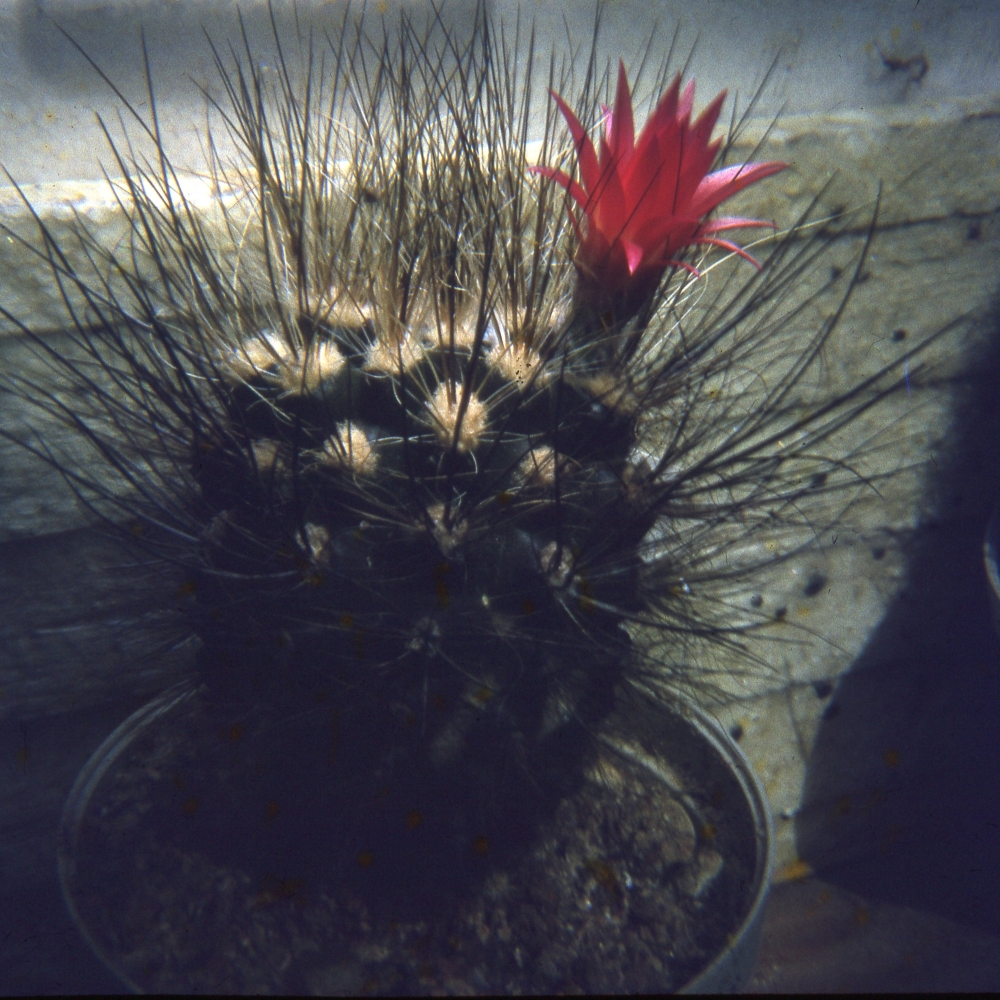

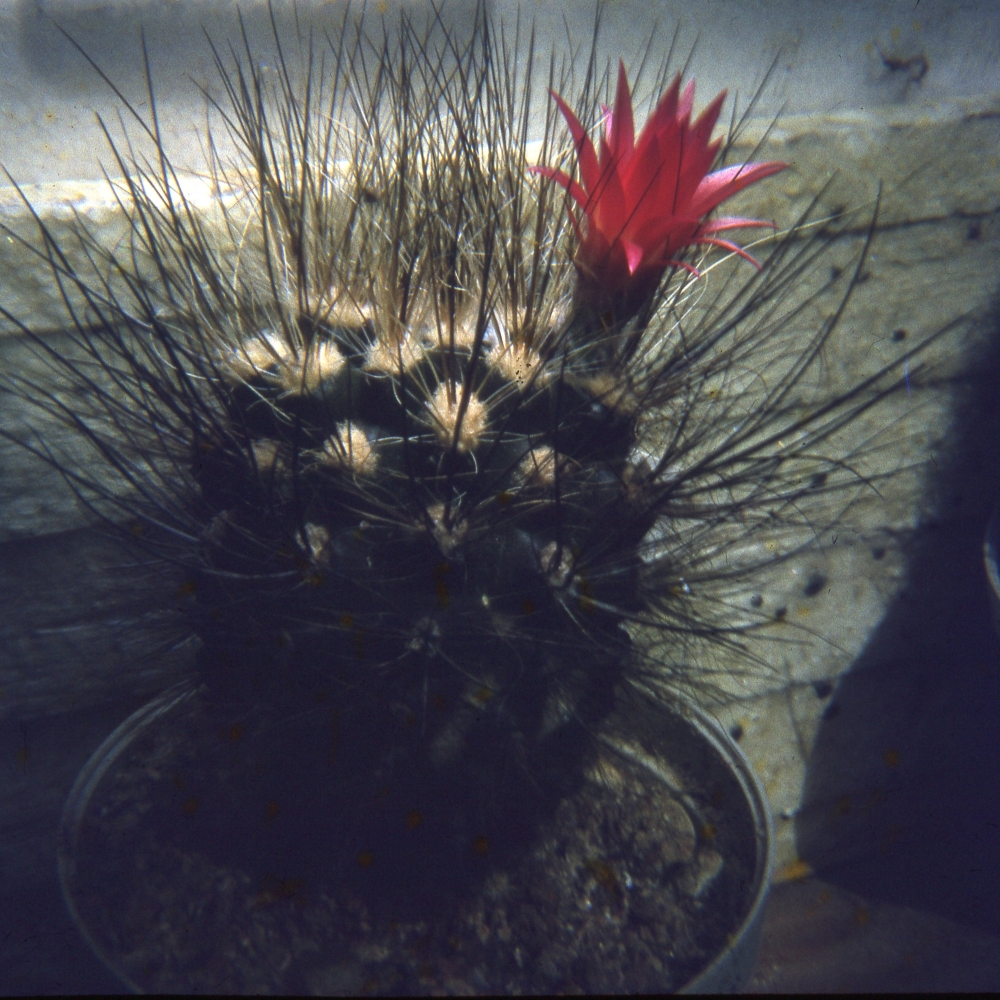

Kakteen waren für Herbert W. Franke seit den sechziger Jahren ein gern genutzes Forschungsobjekt. In seinem Kakteenhaus zog er zahlreihe dieser stacheligen Pflanzen, die nicht jeder mag, aus winzigen Samenkörnern. Ganz unterschiedliche Aspekte faszinierten ihn. Zuerst einmal die Ästhetik ihrer Formen. Die Strukturen kugelig wachsender Kakteen gehörten Frankes besondere Leidenschaft, die Kakteen vom Typ Krusoni. Ihr Wachstum von innen am oberen Ende des Kaktus heraus folgt dem sogenannten Fibonacci-Prinzip, mit deren fraktaler Mathematik sich Franke im Kontext seiner Kakteenforschung vertieft auseinandersetzte.

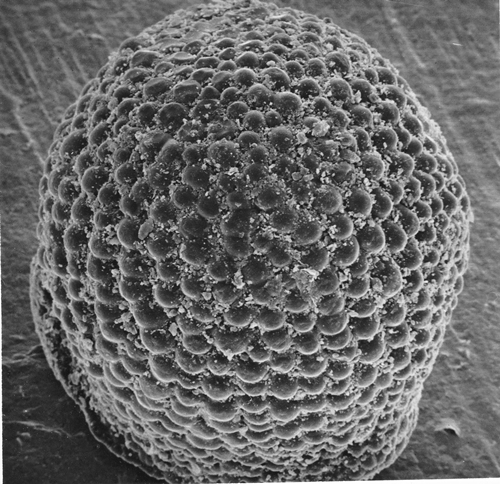

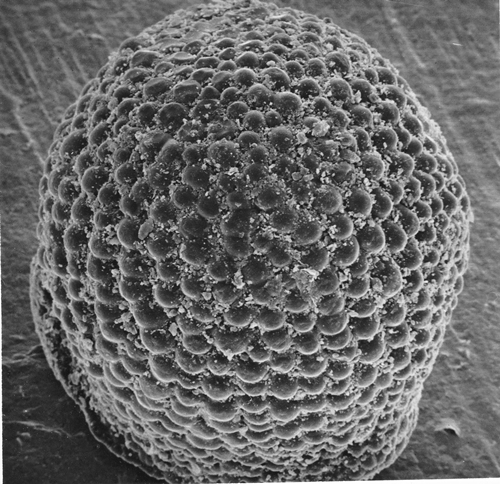

Neben den Fibonacci-Zahlen sowie der Ästhetik mathematisch beschreibbarer Strukturen in Natur und Kunst hat sich Franke aber auch über die Einteilungskriterien von Kakteen sowie anderer Sukkulenten Gedanken gemacht. In den sechziger Jahren war beispielsweise die exakte Bestimmung von Hauswurz nur in der Blütezeit möglich. Denn trotz identischer Blattformen können sich diese hinsichtlich ihrer Art unterscheiden. Franke suchte nach biophysikalischen Alternativen, mit denen man Sukkulenten und Kakteen anders bestimmen könnte als durch phänootypische Untersuchungen und hat sich hier einer neuen Analyse-Methode aus der Physik bedient. Er bat das Institut von Dr. Hermann Klingele in München, die Samen unterschiedlicher Pflanzen unter ein Rasterelektronen-Mikroskop, kurz REM, zu legen, dessen kommerzieller Betrieb erst in den sechziger Jahren kommerziell vertriebenEinzug in die Analysetechnik gehalten hatte. Die REM-Aufnahmen zeigten große Variabilität der Samen und zeigten dem Experten, dass res mit der REM-Methode eine ganz neue und vor allem eindeutige Möglichkeit der Klassifizierung gab – und das auch außerhalb der Blütezeit. Die von ihm damals schon publizierte Methode hat sich bald durchgesetzt und gilt heute in der Wissenschaft als Standard für die Einteilung unbekannter Kakteenarten.

Vom Höhlenfotografen zum Generativen Künstler virtueller Bildwelten

Franke begann bereits bei seinen ersten Höhlenbegehungen mit fotografischen Dokumentationen. Die Problematik von Höhlenaufnahmen liegt in der Beleuchtung der Welt in Dunkelheit. Was als Hobby begann, entwickelte sich rasch zu professioneller Reife. Auch hier zeichnete sich Franke durch den Indeenreichtum aus. Beispielsweise nutzte er die Vielfachbelichtung in Höhlen – damals noch mit Magnesiumlicht -, um speziell große Höhlenräume erstmals mit unterschiedlichen Lichtquellen gut auszuleuchten. Deshalb wirken die darin aufgezeichneten Menschen darin oft etwas „schemenhaft“. Sie mussten sich zwar möglichst ruhig halten, aber das gelingt nicht immer perfekt. Schnell entwickelte er sich zu einem Höhlenfotografen, dessen Bilder in Publikums-Zeitschriften ebenso wie in Foto-Fachzeitschriften gern publiziert wurden, meist mit Höhenberichten des Autors. So begann Frankes schriftstellerische Laufbahn ebenso wie sein bildkünstlerisches Werk tief unter der Erde in den Höhlen Europas. Aber auch seine bildkünstlerischen Arbeiten begannen amit, eine Wet im dort unbekannten Licht zu zeigen. Abbildungen mit Licht sind für den Physiker jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit zu „sehen“. So experimentierte er bereits in den fünfziger Jahren nicht nur mit Licht, sondern beispielsweise auch mit Röntgenstrahlen, um Objekte, die uns täglich umgeben, auch „in anderem Licht“ zu zeigen.

Die Vulkan-Höhlen auf dem Mars und auf Big Island von Hawaii

Anlässlich eines runden Jubiläums der Vereinigung der Deutschen Höhlenforscher fragte der Organisator 1997 bei Herbert W. Franke an, ob er auf der Jahrestagung den Festvortrag zum Thema Geschichte der Höhlenforschung halten möchte. Der Veranstalter dachte an einen historischen Rückblick zur Höhlenforschung, den Franke mit zahlreichen Expeditionen und Forschungsergebnissen maßgeblich geprägt hatte. Doch Franke hatte schon so viele Vorträge gehalten und Bücher darüber geschrieben, dass er anfragte, ob er auch über etwas Neues berichte dürfte. Spontan war ihm eingefallen, er könnte einmal darüber nachdenken, ob es auch irgendwo außerhalb der Erde – also auf den Planeten des Sonnensystems – Höhlen geben könnte. Diese Frage war bis dato von der Planetenforschung überhaupt noch nicht aufgeworfen worden. Sie interessierte sich durch die Methoden der Fernerkundungen per Sonden und Planeten-Orbiter bis dato ausschließlich für die reinen Oberflächenstrukturen von Planeten. Leider stellte sich für Franke schnell heraus, dass Kalkgebirge auf anderen Planeten nicht bekannt waren. Doch Franke fiel ein, dass es auf der Erde noch eine zweite Art von Höhlen gibt, nämlich die sogenannten Lava-Höhlen, die vulkanischen Ursprungs sind.

So blickte Franke in Richtung Mars, wo der Vulkan Olympus Mons mit einem Superlativ aufwarten kann: Mit einer Höhe von 22 Kilometern ist er der höchste bekannte Vulkan im Planetensystem. Rund um ihn herum liegen riesige Lavafelder – und genau in diesen, so dachte Franke, mussten sich wie auf der Erde auch ausgedehnte Höhlenräume befinden. Lava-Höhlen entstehen so: Nach der Eruption fließt die Lava ab und bildet um den Vulkan herum ein Feld von Schichten. Wenn die Lavaproduktion zu Ende ist, beginnt die Lava von außen zu erkalten und zu erstarren, während sich in den tieferen Schichten die Wärme noch hält und so die Lava unterirdisch abfließen lässt. Zuletzt, wenn die Nachfuhr von Lava aufhört, rinnen die letzten Reste ab und lassen die unterirdischen Betten der Lavaabflüsse als röhrenartige Hohlräume zurück.

Über seine Überlegungen trug Franke auf der Tagung als Festredner vor. Und Franke wäre nicht Franke, wenn er seine Höhlen auf dem Mars nicht gleich auch mit einer Zukunftsbetrachtung kombiniert hätte. Das Vorkommen von Höhlen auf dem Mars hätte, so sagte er, auch große praktische Bedeutung: Wenn Astronauten auf dem Mars landen, könnten sie in den Höhlen vor der kosmischen Höhenstrahlung geschützt leben – und Franke fügte damals noch hinzu, dass man die Astronauten wegen der geringen Schwerkraft auf dem Mars darin durch sportliche Betätigung auch vor Muskelverfall schützen könnte. In den großen Höhlen sei es beispielsweise möglich Tischtennis-Tische aufzustellen! Unter den Besuchern der Tagung war auch der beste Kenner von Vulkanhöhlen: Stephan Kempe, Professor für Geologie an der Uni Darmstadt. Er meldete sich nach dem Vortrag sofort zu Wort und bemerkte, dass er fast bedauerte, nicht selbst auf die Idee gekommen zu sein, sich mit der Frage von Lavahöhlen auf fremden Planeten zu befassen. So groß das Lob von Kempe war, so groß war auch die Kritik etlicher anderer Experten was die Existenz von Höhlen auf dem Mars betraf. Wenige Jahre später gab es die „offizielle“ Bestätigung: Die NASA lieferte den ersten Beweis schwarz auf weiß. Auf einigen Fotos aus dem Orbit waren auf der Marsoberfläche nicht nur die schwarzen Öffnungen der Schachthöhlen zu erkennen, sondern sogar Teile der Seitenwände ekennbar.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Mars und seinen Höhlen hat Franke übrigens nicht nur zu einem Besuch der Lavahöhlenwelt auf Hawaii 2004 angeregt. Der Mars wurde auch Schauplatz seines Romans Flucht zum Mars, der 2007 bei dtv erschien.

Alternative Universen mit Weltmodellen zellularer Automaten

Zellulare Automaten waren in dfen neunziger Jahren ein umfangreiches Spielfeld, in dem sich Franke mit Weltmodellen, der Strukturbildung im Kosmos und auch der Frage zuwandte, ob das Universum, in dem wir leben, determiniert ist oder auchder Zufall eine Rolle spielt. Dafür nutzte Franke zellulare Automaten.

Historischer Text von Herbert W. Franke zur ZKM-Ausstellung WanderEr zwischen den WElten (2010)

Aus moderner Sicht heraus richtet sich die Frage, was die Welt zusammenhält, auf die Naturgesetze. Schon die Tatsache, dass sich diese mathematisch formulieren lassen, gibt zu denken, denn das ist keineswegs selbstverständlich, aber sie bietet auch Anhaltspunkte für Physiker und Philosophen bei ihren Überlegungen über Weltmodelle. Verschärft wird diese Situation noch durch eine Erfahrung, die die Entwicklung der Physik mit sich gebracht hat: Zuerst war es eine zunehmende Anzahl von Formeln, die zur Beschreibung des physikalischen Geschehens nötig war, doch im Lauf der Zeit ergab sich, dass es in allen Disziplinen allgemeinere Formulierungen gibt, aus denen sich die vorher unabhängig scheinenden Gesetze ableiten lassen, so dass man für einen Überblick immer weniger Beschreibungsaufwand benötigte. Und schon seit Einsteins Relativitätstheorie spielte man mit dem Gedanken einer Weltformel, in der sich die gesamte Physik zusammenfassen lässt. Bei solchen Versuchen ergeben sich allerdings Schwierigkeiten – anscheinend fehlen in den bisher angebotenen Vorschlägen wesentliche Gesichtspunkte.

Einen Hinweis darauf, in welchem Sinn eine Erweiterung nötig sein könnte, liefert die Computerwissenschaft. Man kann es als Prinzip formulieren: Unsere Welt verhält sich so, als wäre sie mit bestimmten Zielsetzungen programmiert. Ich habe es in meinem diesen Kernfragen gewidmeten Buch P-Prinzip (P für ‚Programm‘) detailliert erklärt: Die sich dahinter verbergende fiktive Aufgabe wäre, eine Welt entstehen zu lassen, die gewissermaßen ‚kreativ‘ ist, also die Fähigkeit hat, sich zu entwickeln und immer wieder Neues hervorzubringen. Und auch für die Art der Lösung bestünde eine Vorschrift: Im Hinblick auf die Erfahrungen der Physiker soll das Programm nämlich möglichst einfach sein. Das hört sich ziemlich abstrakt an, doch kennen wir einen Weg zur Visualisierung der Situation; er bietet sich in Form der sogenannten zellularen Automaten. Der bekannteste ist das sogenannte Lebensspiel von John H. Conway. Stellen Sie sich eine Verteilung von Spielsteinen auf einem Schachbrett vor! Es gibt verschiedene davon, die sich durch Zustände unterscheiden, die beispielsweise Farben oder Kennzahlen sein können. Das Spiel läuft in Schritten ab, die sich durch die Veränderung der Positionen oder auch durch das Hinzukommen oder auch Verschwinden von Spielsteinen äußern. Und das Wichtigste: Diese schrittweise Entwicklung folgt Regeln, durch die jede neue Verteilung der Steine durch die vorhergehende Verteilung festgelegt ist.

Bei diesen Abläufen drängt sich eine Analogie zur Struktur unserer Welt auf: Das Schachbrett stellt den Raum dar, die Spielsteine fungieren als darin auftretende und aufeinander wirkende Elementarteilchen und die Spielregeln über-nehmen die Aufgabe der Naturgesetze. Diese Simulation ist näher an der Realität, als es zuerst den Anschein hat, sie entspricht den Anschauungen der der klassischen Physik. Vor allem ist es eine kausale Welt, in der auch jede Veränderung durch die bestehende Situation eindeutig bestimmt ist. Im Übrigen ist dieseSpielwelt quantisiert, und man kann sie sich auch auf einer unbegrenzten Rasterfläche ablaufend vorstellen. Ist nun mit dem flächenhaften Schema des Lebensspiels wirklich schon die einfachste Art der Darstellung gefunden? Der Physiker und Mathematiker Stephen Wolfram entdeckte in der Tat eine noch einfachere Möglichkeit, nämlich den eindimensionalen zellularen Automaten, bei dem die Welt in einer Zeile untergebracht ist. Die Idee von Wolfram bietet auch noch den Vorteil, dass man in einem Bild nicht nur eine Momentaufnahme, sondern – mit Bildfolgen oder auch Animationen – die ganze Entwicklung überblicken kann.

Die Menge naturwissenschaftlicher Vorgänge, die man mit zellularen Automaten untersuchen kann, ist unüber-schaubar. Besonders gut lassen sich Wachstumsprozesse, Diffusion und Korrosion, Musterbildung und Ähnliches erfassen, und dabei zeichnet sich die interessante Möglichkeit ab, mathematische Zusammenhänge, für deren Erfassung man höhere Mathematik benötigt, durch Kompo-nenten des Spiels, verkörpert durch bestimmte Arten von zellularen Automaten und den dazugehörigen Regeln zu ersetzen. Hier soll nur ein Beispiel näher herausgegriffen werden, wobei es um prinzipielle Eigenschaft des Universums geht. So, wie sie bisher beschrieben wurden, verhalten sich die zellularen Automaten kausal, und diese Eigenschaft wurde bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts auch unserer Welt zugeschrieben. Mit der modernen Physik wurde dagegen der Zufall in die Vorstellungen eingeführt, die wir uns speziell von den Wechselwirkungen in Nanobereichen machen. Der Übergang vom kausalen in den zufallsbeeinflussten zellularen Automaten ist einfach. Ich selbst habe in die Programme für verschiedene zellulare Weltmodelle Zufallseinflüsse eingeführt. Es sind also keine zufälligen Änderungen der Strukturen oder des Gesetzes, sondern punktuell wirkende Störungen wie bei den bekannten Quantensprüngen unserer Realität. Eine genauere Analyse führt zum überraschenden Ergebnis, dass sich nur in zufallsbeeinflussten Welten immer wieder neue Strukturen ausbilden können.

Das Beispiel des zellularen Automaten zeigt also, dass es so etwas wie ein Gleichgewicht zwischen Ordnung und Zufall geben muss, wenn die zustande kommende Welt beständig sein soll. Ein Übergewicht der Ordnung, wie sie durch Gesetze erzwungen wird, führt zur Erstarrung, die ebenso ein Ende bedeutet wie das Gegenteil: Wenn der Einfluss des Zufalls überhandnimmt, versinkt die Welt in eine ungeordnete Bewegung und damit ins Chaos – ein Zustand, der seinerzeit als ‚Wärmetod‘ bezeichnet wurde.

Vielleicht liegt das eigentliche Geheimnis unserer Welt im richtigen Verhältnis zwischen den beiden gegeneinander gerichteten Faktoren. Diese Situation erinnert an die Tatsache, dass das ausgewogene Verhältnis zwischen Ordnung und Zufall auch für den Wert eines Kunstwerks maßgebend sein soll. Wenn das stimmt, dann kann die Kunst tatsächlich als so etwas wie ein Spiegelbild unserer Welt aufgefasst werden. HWF

Last, but not least: Warum Tischtennis spielen eigentlich unmöglich ist und doch funktioniert!

Der passionierte Tischtennisspieler Franke stieß in den sechziger Jahren im Zusammenhang mit seinen wahrnehmungspsychologischen Überlegungen zur Kunst auf die Frage, wie es dem Tischtennisspieler überhaupt möglich ist, diesen Sport zu betreiben. Denn tatsächlich fliegt der leichte Ball bei Schmetterbällen mit bis zu 180 km/h mit extrem hoher Geschwindigkeit hin und her. Damit war klar, dass die damals erstmals neurophysiologisch genau ermittelte Reaktionsgeschwindigkeit des menschlichen Gehirns garnicht ausreicht, um aus der beobachteten Anfangskurve in so kurzer Distanz die Flugbahn zu berechnen, und daraus eine gezielte Antwort auf einen Schlag des Gegenübers zu planen. Franke faszinierte das – seine Frage: Wieso kann der geübte Spieler dennoch gezielt reagieren, obwohl er dafür wahrnehmung-spsychologisch gar nicht schnell genug denkt? Dabei setzte er auch auf neuesten Messergebissen des Lehrstuhls für Photogrammetrie und Kartographie der Technischen Universität Braunschweig auf – und kam zu dem Ergebnis, dass der gute Spieler die Flugbahn bereits durch die Körper- und Schlägerhaltung des Gegenübers „antizipiert“ – also schon bevor dieser den Schlag überhaupt ausgeführt. So kann er aus dieser Antizipation heraus Flugbahn und Reaktionsanforderung rechtzeitig berechnen.

Unter dem Titel Training der Antizipation – biologische Grundlagen des Tischtennisspiels hat Franke dazu in einer Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts des Jahres 1969 einen Artikel mit psychologischen und neuronalen Forschungsergebnissen veröffentlicht. Darin heißt es: Der Tischtennisspiel bewegt sich an der Grenze des menschlichen Reaktionsvermögens und trainiert die „Antizipation“ – das Reagieren auf die Absicht und nicht auf die Handlung des Gegners.