Das neue Herbert W. Franke Labor setzt neue Akzente

Am 15. Oktober wurde das Herbert W. Franke Labor an der Universität Innsbruck mit einer Grußbotschaft der Rektorin Veronika Sexl und geologischen Fachvorträgen feierlich eröffnet. Es steht jetzt Wissenschaftlern aus der ganzen Welt für Projekte der Altersbestimmung von Höhlensedimenten sowie der Paläoklimaforschung zur Verfügung.

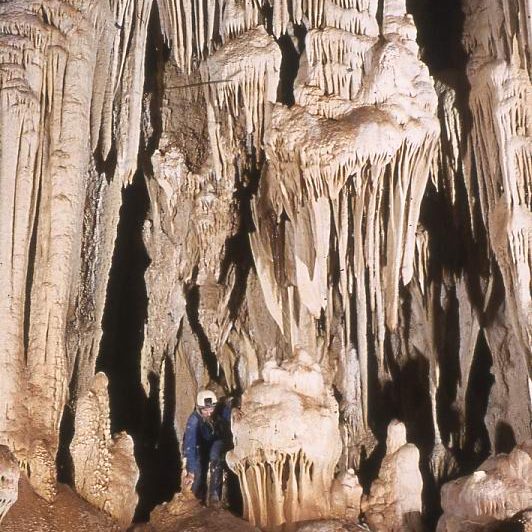

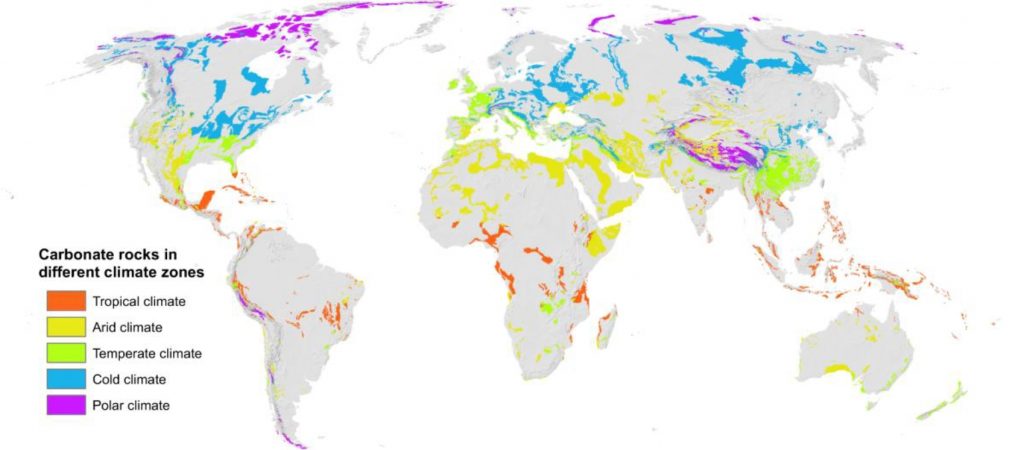

Die Analysen werden an Speläothemen durchgeführt, ein wissenschaftlicher Sammelbegriff für Tropfsteine wie beispielsweise Stalagmiten. Vergleichbare Labore gibt es in Europa nur noch in Mainz, Heidelberg, Oxford und Paris. Doch Innsbruck kann nun mit neuester Technologie für die Altersbestimmung aufwarten.

Höhlen als Geschichtsbuch für Klimawandel

Speläotheme entstehen, wenn Wasser durch das Gestein in eine Höhle sickert. Auf seinem Weg durch den Boden löst das Wasser Kalk, aber auch andere Stoffe aus dem Gestein, beispielsweise Uran. Diese werden im Prozess der Versinterung in Höhlenräumen ablagert. Das Alter solcher Speläotheme können Forscher seit den 1970er Jahren mit Messmethoden anhand der darin enthaltenen Elemente bestimmen. Zentral für diese Altersbestimmung sind die radioaktive Zerfallsprozesse der Spurenelemente Uran und Thorium.

Das über die Erde verteilte Uran ist natürlicher Bestandteil der Erdkruste. Doch dieses Uran ist nicht nur hier auf der Erde entstanden. Ein Großteil war in der Phase der Planetenentstehung vor mehreren Milliarden Jahren aus dem Weltraum auf die Erde gekommen. In dieser Zeit hatten sich in unserer Nachbarschaft gewaltige Supernova-Explosionen ereignet. Diese sich rasch ausbreitenden Materiewolken, die zahlreiche Elemente, darunter auch Uran enthielten, erreichten den Raum des Sonnensystems und wurden dann bei der Bildung der Erde in deren Kruste eingeschlossen.

Uran als wichtiger Schlüssel des irdischen Paläoklimas

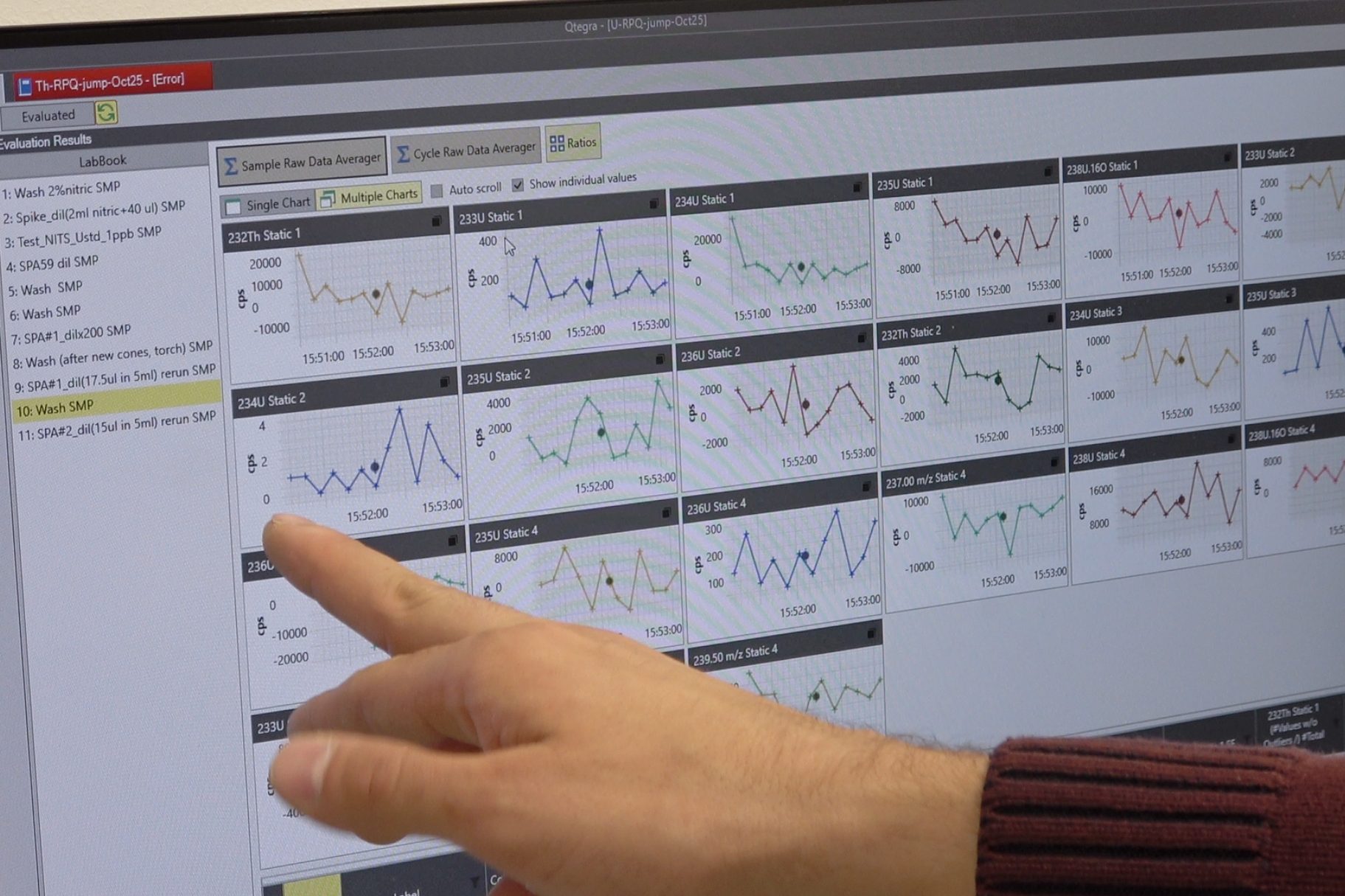

Uran zerfällt in einem mehrere Milliarden Jahre dauernden Prozess in andere Elemente, unter anderem in Thorium. Uran und Thorium sind also Teile einer „Zerfallsreihe“, die beim Blei als stabilen Element endet. Doch Uran und Thorium unterscheiden sich in einem wichtigen chemischen Aspekt, den sich Geologen für Altersbestimmungen zunutze machen: Uran ist wasserlöslich, kommt also mit dem versickernden Wasser in die Höhle – wenn auch nur in kleinsten Mengen. Thorium dagegen wird von Wasser nicht gelöst. Es bildet sich erst im Speläothem – durch den natürlichen Zerfallsprozess des darin eingebetteten Urans. Kennt man also in einer Probe das Verhältnis dieser Uran- und Thorium-Konzentrationen, so lässt sich ihr Alter bestimmen.

Kennt man wiederum das Alter unterschiedlicher Schichten eines Speläothems, so kann man daraus auch die Wachstumsgeschichte rekonstruieren. Bereits aus dieser Wachstumsgeschwindigkeit kann die Wisssenschaft auf das damals herrschende Klima rückschließen. So lässt ein niederschlagsreiches und warmes Klima Speläotheme generell schneller wachsen, während sich beispielsweise in Trockenzeiten ihr Wachstum stark verlangsamt und manchmal ganz stoppt. Durch die Laboranalyse einer Reihe weiterer Spurenstoffe entstehen aus diesen Messdaten dann detaillierte Einblicke in die historischen Klima- und Umweltänderungen.

Das Non-Plus-Ultra der Altersdatierung

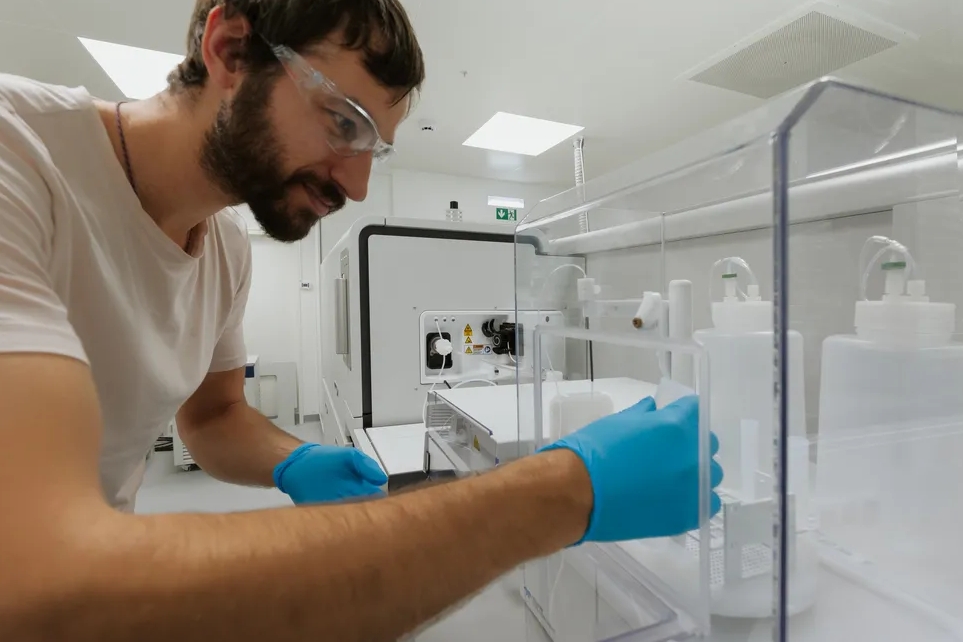

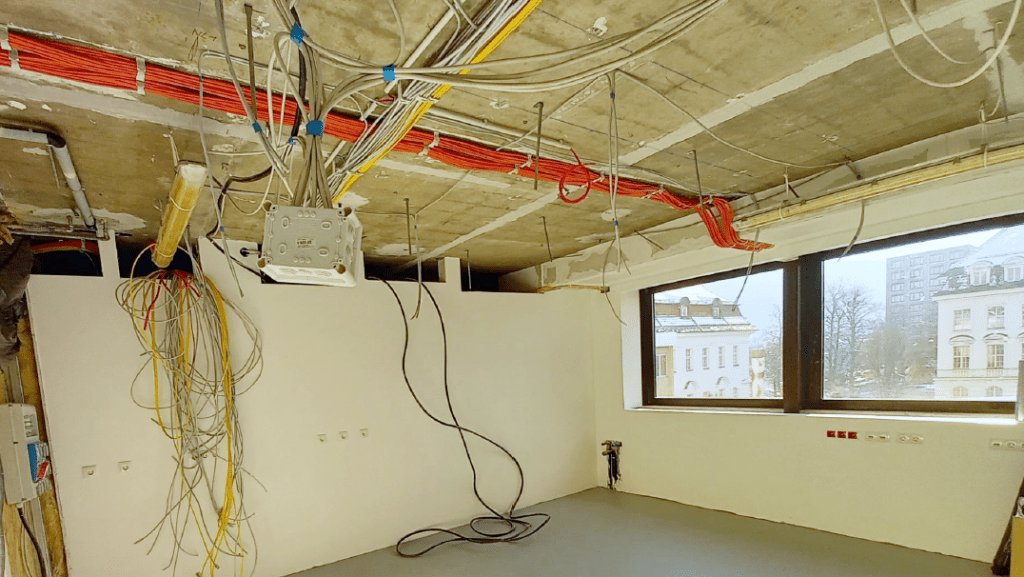

Für die Altersbestimmungen von Speläothemen ist in ein sogenanntes Massenspektrometer erforderlich, ein hochsensibles Instrument, das kleinste Mengen an bestimmten Elementen präzise messen kann. Die Präparierung der Meßproben muss daher in einem Reinraum ohne Kontaminationsgefahr durchgeführt werden. „Es dauert etliche Tage, bis wir die Proben hier im Reinraum so weit aufbereitet haben, dass wir die Messungen durchführen können. Für die eigentlichen Messungen im Massenspektrometer brauchen wir dann nur noch wenige Stunden“, sagt der Geologe Patric Simões Pereira, Manager des neuen Labors.

Der Aufbau des Reinraum-Labors war der anspruchsvollste Teil des Laboraufbaus. Er hat mehrere Jahre erfordert, begleitet von Zweifeln, ob das Mammutprojekt an der Uni in Innsbruck wirklich gelingen kann, wie der Fakultäts-Dekan Christoph Spötl bei der Eröffnung berichtet: “Es war ein Prozess, den wir hier mit gewisser Zähigkeit durchgestanden haben.“ Jetzt ist der Traum der Innsbrucker Wissenschaftler in Erfüllung gegangen. Das Labor hat im Sommer 2025 die Zertifizierung erhalten und steht jetzt der forschenden Gemeinschaft offen.

Anwendungen von der Klimaforschung bis zur Astrophysik

Anlässlich der Eröffnung des Labors berichtet die Geologin Gina Moseley über die unterschiedlichen wissenschaftlichen Anwendungsbereiche der Methode, die sich für das Herbert W. Franke Labor eröffnen. Sie reichen weit über die Forschugen zur Höhlenentstehung und des Paläoklimas hinaus. Für bestimmte Forschungsaufgaben erfordern sogar Archäologie und Mineralogie bis zur Geo- und Astrophysik Messungen in solchen Laboren. In der Astrophysik geben sie beispielsweise Aufschluss über das Alter von Meteoritengestein, das aus dem Weltraum zur Erde gekommen ist.

Herbert W. Franke – Pionier der Altersbestimmung

1951 stieß der österreichische Physiker und Höhlenforscher Herbert W. Franke mit einer theoretischen Arbeit das Tor zur Altersbestimmung von Speläothemen auf – damals mit einer anderen Methode, der Radiokarbon-Methode. Doch auch schon bei diesem frühen Messverfahren stand bereits der radioaktive Zerfall im Zentrum; allerdings läuft dieser wesentlich schneller ab als bei Uran und Thorium. Die Radiokarbon-Methode reicht deshalb nur rund 50.000 Jahre zurück, während die Uran-Thorium-Methode inzwischen ein Fenster in die Vergangenheit öffnet, das rund 600.000 Jahre weit zurückblicken lässt – in eine Zeit, lange bevor der Homo sapiens die Erde zu besiedeln begann.

alle Fotos dieses Beitrages, sofern nicht anders speziell genannt: © Universität Innsbruck