Mikrogemälde (1961) und Polarogramme (1963)

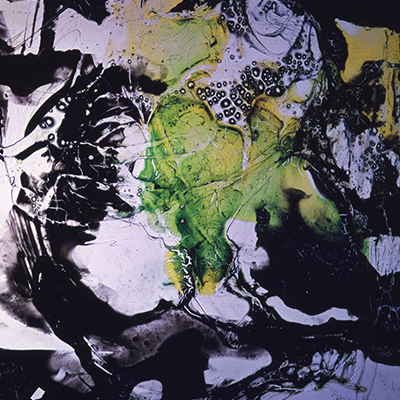

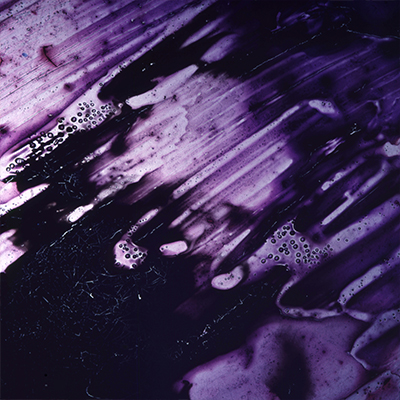

Schon als Student der theoretischen Physik begann sich Herbert W. Franke für die ästhetische Wirkung natürlicher Strukturen zu interessieren und dachte über die Möglichkeiten nach, wie sich solche ästhetisch wirkenden Muster mit Hilfe von mathematischen Methoden oder auch wissenschaftlichen Maschinen für künstlerische Zwecke erzeugen ließen. Das führte ihn zu unterschiedlichen Experimenten mit Licht, aber auch Werkstoffe untersuchte er auf künstlerische Einsatzmöglichkeiten – wie beispielsweise überlagerte Stoffe mit Moiré-Effekten oder Kunststoffbänder. Die frühen Serien der generativen Fotografie waren in erster Linie von analytischen Studien im Kontex mathematischer Strukturen gekennzeichnet. Erst mit dem Aufkommen von Computern rückten für Franke auch „Zufallsprozesse“ als gezielt eingesetztes Gestaltungsprinzip in den Fokus. Die 6×6-Diaserie mit dem Titel Mikrogemälde bilden experimentelle Tests zwischen Wissenschaft und Kunst, mit denen Franke vor allem das Zufallspronzip in der Natur studierte. Als „Kunst“ in seinem Kontext bezeichnete er diese Serien nicht, ihm der Anteil eines generativen Elementen durch den Künstler dabei nicht genügend erschien. Es waren Prozesse, die dem Künstler von der Natur „frei Haus“ geliefert wurden. Er musste diese „nur“ fotografisch dokumentieren.

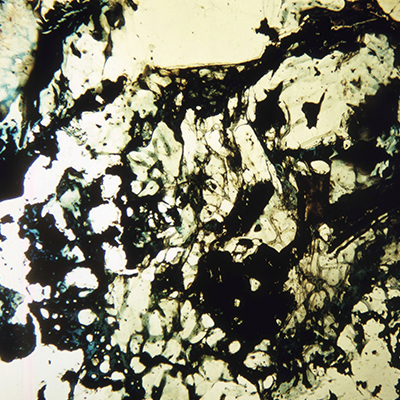

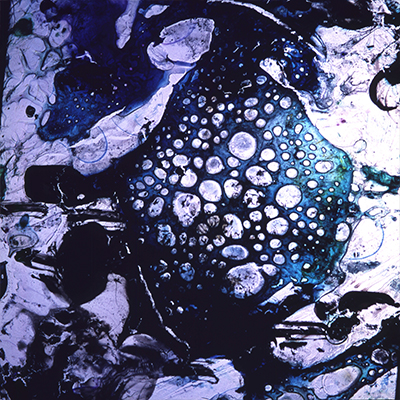

Die Serie entstand durch Makro-Fotoexperimente. Uhu wurde auf einem Diaglas aufgetragen und im anschließenden Trocknungsprozess Schritt für Schritt mit Wasserfarben getränkt. Nach dem Trocknen wurde die „Farbkomposition“ mit einem zweiten Glas „versiegelt“ und mit Makro-Fotografie dokumentiert.

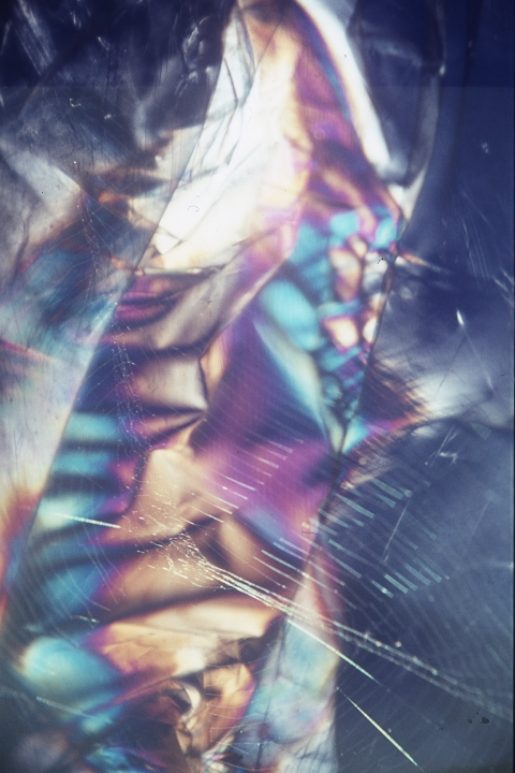

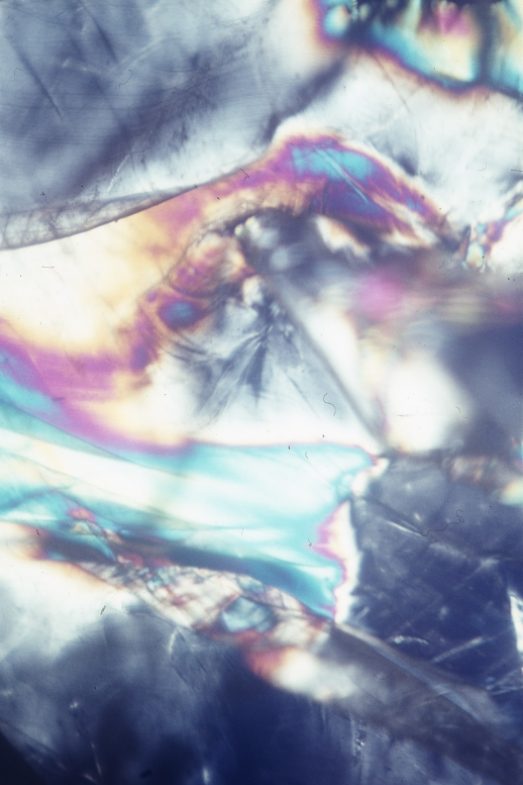

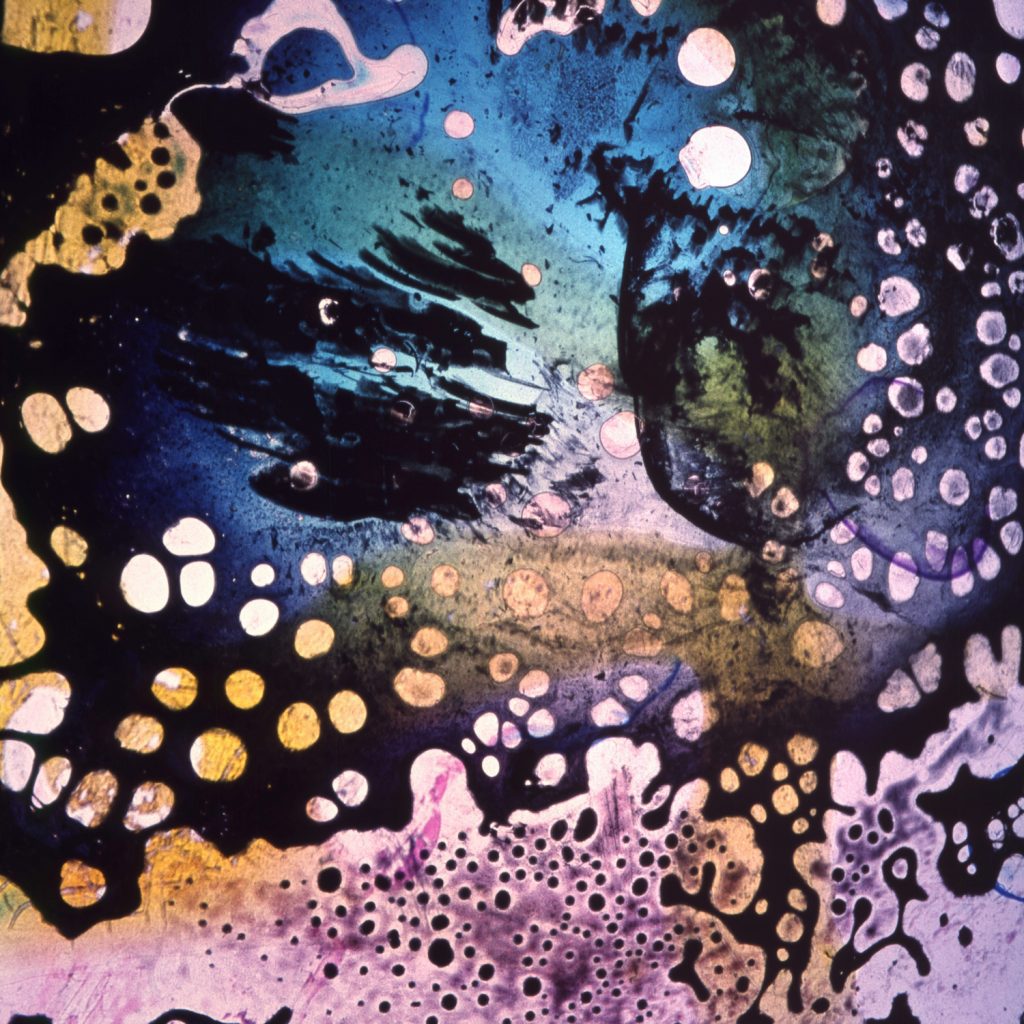

Ein weiterer Werkstoff mit dem Franke in einer kleinen, gänzlich unbekannten Serie künstlerisch experimentierte, waren dehnbare Kunststoff-Folien – eine damals ganz neue Entwicklung der Chemie-Industrie. Die Polymer-Chemie faszinierte Franke sehr, denn es handelt sich dabei um vom Menschen erfundene, ausschließlich im Labor chemisch hergestellte Stoffe, die in der Wirklchkeit nicht vorkommen. Das Thema ineressierte ihn so, dass er zu dieser Zeit auch versuchte ein Buich über diese Polymer-Chemie zu schreiben. Es gelang ihm, den Stuttgarter Spectrum Verlag zu gewinnen, in dem das populäre Buch Kunststoffe erobern die Welt dann 1966 erschien. Seine künstlerischen Polarogramme entstanden so: Eine dehnbare Plastikhaut wurde über die Glasplatte eines Dias gezogen, eine zweite Folie über das Objektiv eines Projektors. Dies führte in der Kombination zu farbigen Polarisationseffekten, die fotografisch festgehalten wurden. Auch in diesem Fall war jedoch – wie bei den Mikrogemälden auch – der gestalterische Eingriff des Künstlers nicht sehr groß, weswegen auch diese Versuche nur zu einer kleinen Bildserie führten.